各地域交流会の連絡先など詳しいことは、NPO教育相談おおさか または 大阪教育文化センター にお問い合わせください。

< 第196回 豊能地域交流会 >

1月12日(月祝)午後1時30分~5時

会場/豊中市立地域共生センター3F(岡町駅から東へ300m)

相談員/村上さん

参加費/500円

< 第170回 いばらき交流会 >

2月21日(土)午後1時30分~4時30分

会場/茨木診療所3F 中会議室

参加費/300円

< 第17回 吹田地域交流会 >

2月22日(日)午後2時~4時30分

会場/吹田市立山三公民館(阪急バス「亥子谷」)

参加費/100円

< 第200回 北河内地域交流会 >

2月8日(日)午後1時~5時

会場/さだ生涯学習センター

相談員/石野さん

参加費/500円

< 第93回 淀川交流会 >

2月21日(土)午後1時~5時

会場/三国社会福祉会館(阪急三国駅)

相談員/竹内さん

参加費/500円

< 第182回 城北地域交流会 >

2月1日(日)午後1時30分~

NPOおおさか教育相談研究所の講演と個別相談会に合流します

会場/大阪市中央会館

参加費/無料

< 第186回 大阪市南部地域交流会 >

2月15日(日)午後1時30分~5時

会場/あかつき保育所(JR「寺田町」下車 北出口15分)

相談員/馬場野さん

参加費/500円

< 第188回 東大阪地域交流会 >

2月8日(日)午後1時~5時

会場/東大阪市立市民多目的センター(近鉄奈良線永和駅下車北へ2分)

相談員/高砂さん

参加費/500円

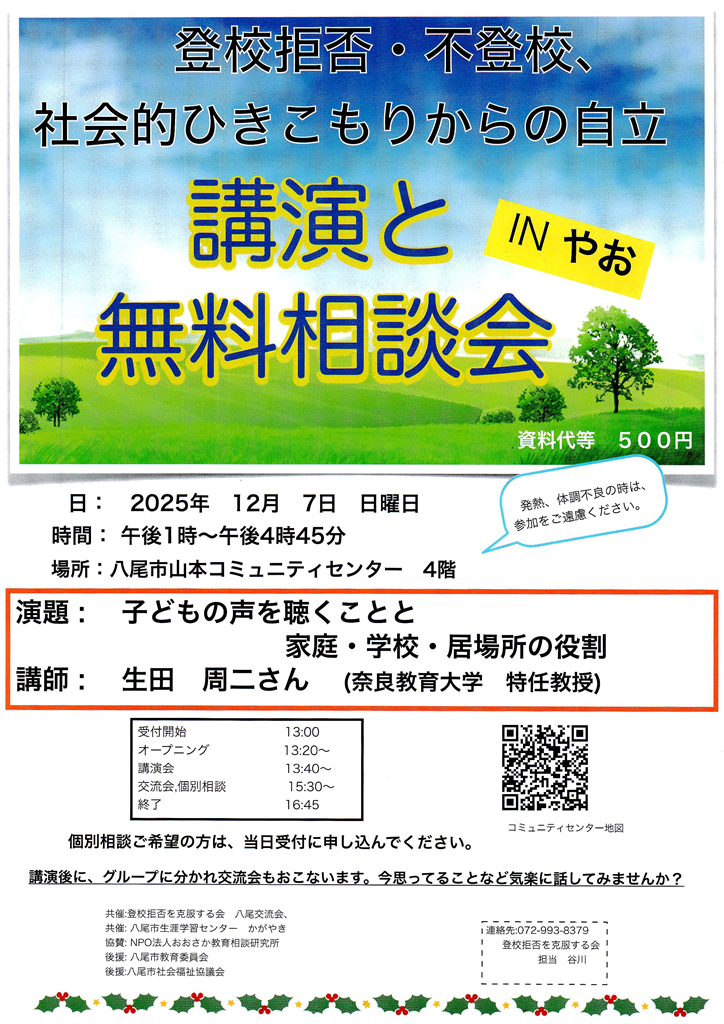

< 第195回 八尾地域交流会 >

2月8日(日)午後1時30分~4時45分

会場/八尾市山本コミュニティセンター かがやき

内容/お父さんの体験談

参加費/500円

相談員/馬場野さん・竹内さん・東さん・山田さん・椿山さん

< 第310回 堺地域交流会「堺まったりカフェ」 >

2月1日(日)午後1時30分~3時30分

NPO法人堺子育て・教育ネットワークと合流します。

会場/堺教育会館・堺教組(南海堺東駅)

相談員/森下さん

参加費/無料

連絡先/堺教組 ℡ 072-221-1717

< 第154回 泉北ニュータウン地域交流会 >

2月22日(日)午後1時15分~4時30分

会場/堺市立南図書館3F

参加費/500円

< 南河内地域交流会 >

当分お休みします。

< 第193回 泉州地域交流会 >

12月21日(日)午後2時~5時

会場/岸和田市立春木市民センター(南海春木)

相談員/片岡さん

参加費/300円

< 第210回 奈良県登校拒否を克服する会 >

2月21日(土)午後1時15分~午後4時30分

会場/奈良市保健所(はぐくみセンター)

内容/交流会

参加費/500円

< 200・201回 神戸地域交流会「ゆずりはの会」>

1月24日(土)午後1時30分~4時30分

3月8日(日)午後1時30分~4時30分

会場/神戸市立婦人会館

相談員/村上さん

参加費/500円

< 第150回 尼崎地域交流会「あんだんての会」 >

2月22日(日)午後1時~5時

会場/尼崎市立 立花北生涯学習プラザ(阪急塚口駅から徒歩7分)

相談員/片岡さん

参加費/500円

< 第136回 宝塚地域交流会「宝塚のつどい」 >

2月21日(土)午後1時30分~5時

会場/宝塚市立男女共同参画センター・エル学習室2(阪急宝塚駅ソリオ2)

相談員/村上さん

参加費/500円